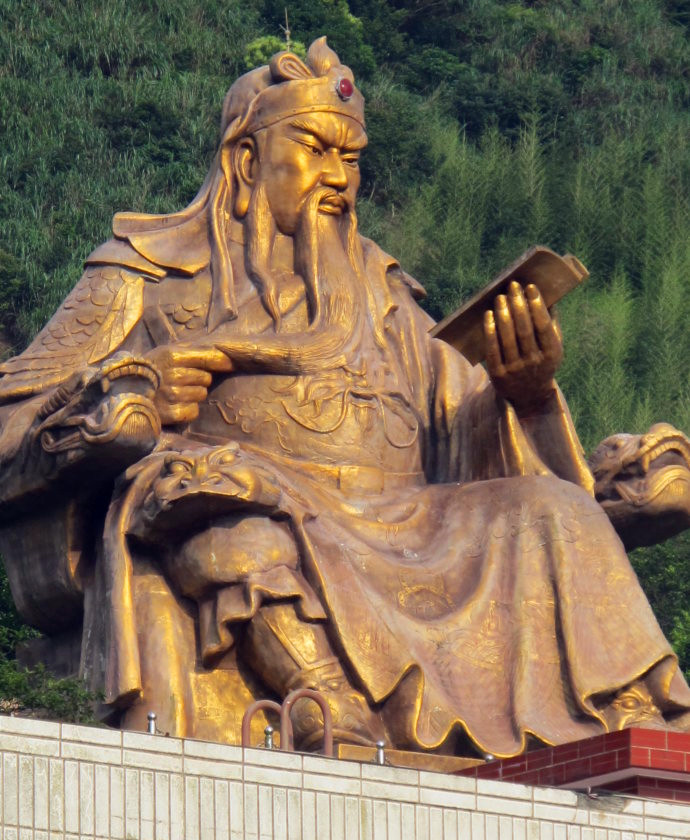

武圣关羽,这位中国历史上极具传奇色彩的人物,从一位东汉末年的武将,逐渐跨越现实与神域的界限,最终成为儒、释、道三教共同尊奉的神祇,其过程不仅反映了中国宗教文化的交融与演变,也深刻体现了民间信仰与官方意识之间的互动。关羽生前为蜀汉名将,虽功勋卓著却因失荆州而兵败身死,蜀汉后主刘禅谥之“壮缪侯”,在当时并非美谥。然而就是这样一个充满悲剧色彩的人物,却在后世逐步被推上神坛,享有前所未有的尊崇。

关羽的神化过程,始于他身殁之后不久的三国末期至两晋时期。当时荆州一带民间盛行祭祀败军之将,以安抚亡魂、避灾禳祸,关羽作为此地丧生的名将,自然成为祭祀对象之一。这种地方性祀奉,可视为关羽神格化的起源。

至南北朝时,社会动荡,战事频仍,人们更加祈求神灵护佑。关羽在这一时期逐渐由地方性的“厉神”转变成为守护城池的“城隍神”。也正是在此时,道教开始吸纳关羽进入其神灵体系,将他列为护法神将,这标志着关羽正式进入宗教神圣序列,其信仰范围逐渐超越荆楚地域。

隋唐时期,佛教在中土广泛传播。为适应中土文化、加强传播力度,佛教也致力于吸收本土神祇作为护法。关羽智勇双全、忠义耿直的形象深合佛教护法神的需求,因此被纳入佛教体系,尊为“伽蓝菩萨”。这一举措不仅强化了佛教与中国文化的结合,也显著提升了关羽信仰的宗教地位与社会影响力。与此同时,唐朝奉行武庙祭祀制度,关羽作为历代名将被列入配享,其形象开始获得官方认可,神化进程步入国家层面。

宋代是关羽崇拜的一个重要攀升期。北宋徽宗先后封关羽为“忠惠公”、“武安王”以至“义勇武安王”,关羽由侯而公、由公而王,地位不断上升。这一方面与当时边患频仍、朝廷推崇忠勇精神有关,另一方面也反映了民间对关羽信仰的热衷已影响到官方意识形态的构建。

明代万历年间,明神宗进行“万历三大征”,国家军事行动频繁。在这样的背景下,朝廷需要一位具有号召力的武神以鼓舞士气,于是关羽再获晋封,被尊为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”,从“王”跃升为“帝”,其神格达到前所未有的高度。这一时期,关羽不仅作为军事象征,也日益成为伏魔辟邪、护国佑民的重要神祇。

清代对关羽的尊崇更是达到极致。清太祖努尔哈赤及后续诸位皇帝对《三国演义》十分推崇,尤其敬佩关羽的忠义精神。出于政治统治与文化整合的需要,清廷在全国大规模兴修关帝庙,并屡次加封。至光绪朝,关羽封号累积至长达二十六字:“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣帝君”,庙祀遍及天下,据称全国关帝庙数量曾达三十万座之多。这一现象既体现了清朝对汉族传统文化的接纳与利用,也反映出关羽崇拜已深入人心,成为社会普遍接受的信仰。

回望关羽成神的历史轨迹,他从一名武将最终成为三教共尊的神灵,既是不同时期政治、社会与文化因素共同作用的结果,也得益于其本人形象中所蕴含的忠、义、仁、勇等品质,这些品质为各阶层、各教派所推崇。儒家取其忠义,道家尊其伏魔,佛门敬为护法,历代朝廷褒扬其忠勇,民间信仰其威灵——关羽遂超越单一宗教或阶层的局限,成为贯通中国文化精神的重要象征。

至今,关羽崇拜仍深深扎根于华人社会,其形象出现在各式庙宇、商业场所乃至家庭神龛中,既是历史的文化遗产,也是连接古今的信仰符号。关羽成神的故事,不只是一段神化个人的历程,更是一部微观的中国社会与宗教文化发展史。

编辑 海珍 晓锋