一,关羽(公元160年—220年),字云长,本字长生,别称美髯公,河东郡解县(今山西运城)人。

少时在家中因得罪豪强,逃离故土,亡命江湖。流至涿县时,偶遇刘备、张飞,三人义结金兰,誓言“上报国家、下安黎庶”,“只愿同年同月同日死”,后随刘备镇压黄巾军,屡获胜战,南征北战几十年,杀敌无数,威震天下。

公元200年,于下邳被曹操所俘。操素闻大名,早有招揽之心,便令张辽为说客。羽为顾全甘、糜二夫人,被迫与操“约定三事”而降。

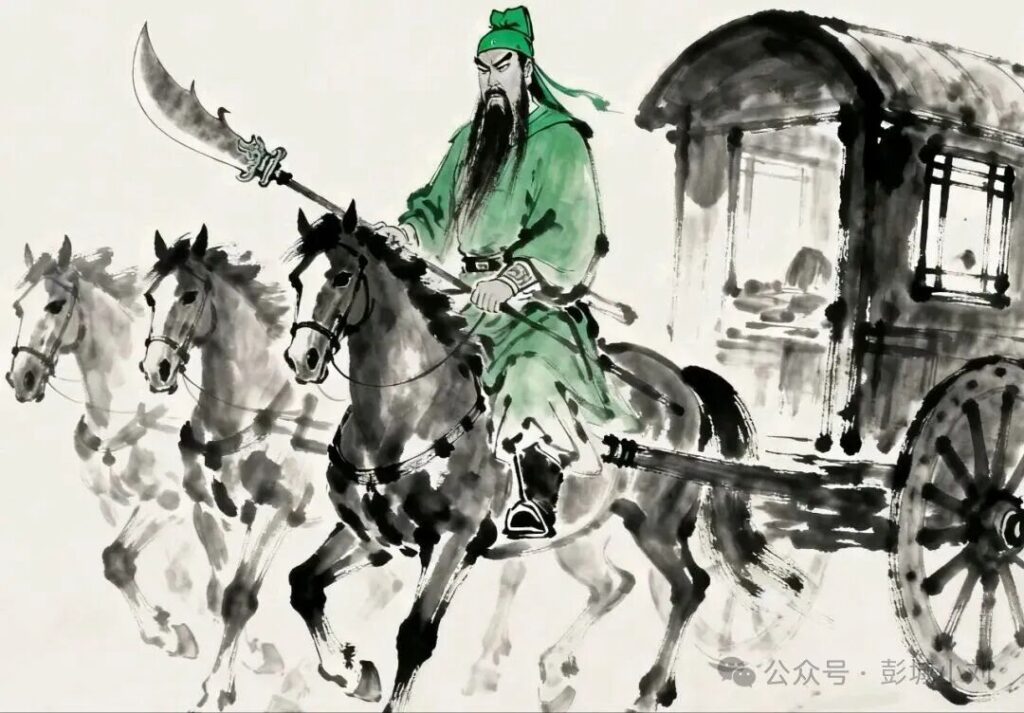

得羽后,曹操三日一小宴、五天一大宴,又是送金又是送美女又赠赤兔宝马,欣赏喜爱之情溢于言表。奈何关羽不为所动,牢记初心,先后斩颜良、文丑,克袁绍以报效曹操。当得知刘备音信之后,便封金挂印、千里走单骑,过五关斩六将、历经艰险重重,终奉甘、糜二夫人完归刘备。

公元211年,刘备令关羽镇守荆州,至219年。关羽北伐,围困襄樊,水淹七军,先胜后败,被曹孙联盟合谋,以致丢失荆州、败走麦城,最终被孙权部下所俘,冀年1月被杀,身首两分,结束了其悲壮的一生,但神话却刚刚开始。

二,关羽死了之后,荆州当地百姓感其忠义,渐渐地自发祭祀悼念,祈福免灾,这是神话的雏形。

隋开皇年间,僧人智顗大师云游至当阳山时,称与关羽灵魂相交,关羽自愿投效,便封关羽为迦蓝护法神,通俗的就是御前带刀侍卫啊,这是封神的正式开始。

北宋朝廷,内外交困,国难思良将。公元1102年,宋徽宗即位不久,便封关羽为“忠惠公”。这是关羽首次获得“公”的爵位(在世时,唯一的是“汉寿亭侯”),由此,标志着朝廷对关羽的封神和推崇。1103年,被封“崇宁真君”,使得正式跻身道教仙班。1123年,又被加封为“义勇武安王”,从“公”晋“王”。因为有了朝廷的背书,各地也大肆修建关帝庙并祭拜。

到了明朝,1614年,加封为“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”,确立了“忠勇”的精神符号和“关圣帝君”的官方地位,由此构建了关羽完整的神格体系。各地官府,民间妇孺皆拜关公。

清代顺治元年(1644年),封关羽为“忠义神武关圣大帝”,从此被尊为“武圣”,与“文圣”孔子并列。

三,以上,如果你觉得有些陌生和遥远,那么,下面的应该就不会。

元末明初开始,因为经济社会的发展、国家动荡不安,渐渐地有了江湖,各种社团、帮派、会馆等民间组织也如雨后春笋争相冒尖出现。

“历朝义气关云长,洪家子弟仿忠良”

“地振高冈,一派溪山千古秀”

“今朝拜把结同心,关圣当前作证盟”

是不是有点熟悉啊?这些组织行走江湖,没有朝廷依靠,没有律条约束,便效仿“桃园三结义”,以关羽的“忠义”作为大家的追求和准则,凝聚人心、抱团取暖,成就一番事业。

后来,罗贯中著《三国演义》,通俗易懂、故事趣味十足,在当时有极大影响。关羽的形象也全面丰满完整,“忠义勇信”的精神也为大家所信奉。

同为老乡的晋商行商江湖,就敬奉关公作保护神,祈求平安、消灾解厄。每到一地,建会馆都供奉关公神像,或是建关帝庙。晋商奉行“诚信为本,以义制利”的信条,与关羽的“忠义守信”精神完美契合,因将之奉为“代言人”,视为商业道德的标杆。而自己以身作则,以“关公精神”约束自己,并作为行业的从业要求,终将“关羽精神”成为晋商的信用符号,又因商人的追求和朝廷的推崇,最后演变为“武财神”,成为各行各业的“祖师爷”。

而各地的会馆和关公庙又作为拜关公的场所,通过梵香、祭祀等活动增强了这一信仰,并随着商业发展和人员流动而走向全国,甚至海外。而关羽也早已成为关公,从一介武将变成武圣,这种“拜关公”现象渐渐地演变为关公文化、精神纽带,其中的“忠义勇信”既是我们个人立身处世的追求和标杆,也是彼此交往的名片、互相信守的承诺,更是我们民族千年的传承,中华文化的内在核心。

不知道,宾夕法尼亚大道上的那个白色房子内,有没有关公像?是绿袍还是红袍?

来源丨微信【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】