“桃园结义薄云天,偃月青龙刀刃寒。一骑绝尘走千里,五关斩将震坤乾。”在中国传统文化的璀璨星河中,关公早已超越历史人物的范畴,成为“义”的精神图腾。他那柄青龙偃月刀划破的不仅是乱世烽烟,更在千百年间镌刻下中国人对“义”的终极向往,让“义薄云天”四个字,成为跨越时空的精神坐标。

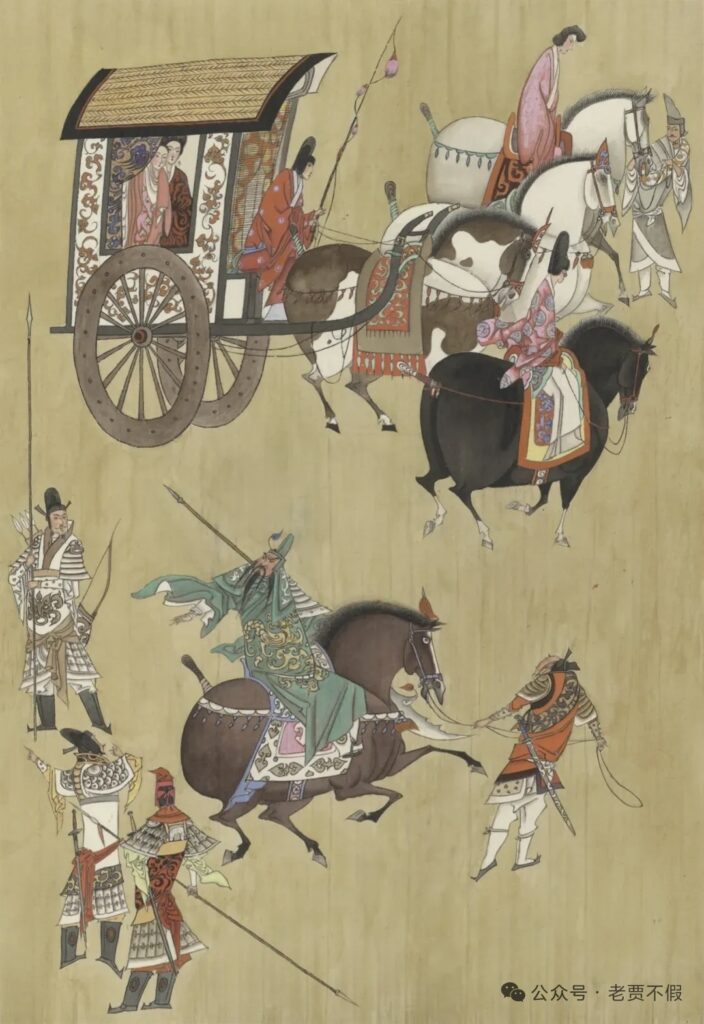

关公之“义”,始于桃园的一诺千金。东汉末年,天下大乱,刘备、关羽、张飞于桃园中焚香祭拜,立下“不求同年同月同日生,但愿同年同月同日死”的誓言。这份“义”,不是利益交换的短暂结盟,而是基于理想共鸣的生死相托。此后数十年,关公始终践行着这份承诺:刘备兵败徐州,他被迫暂归曹操,却在降书中明言“降汉不降曹”,始终坚守对兄长的忠诚。曹操为留他在麾下,以金银、美女、高官厚禄相诱,甚至赠予日行千里的赤兔马,可关公心中唯有“兄长所在,便是归处”。当得知刘备在袁绍军中,他即刻挂印封金,带着两位嫂嫂千里走单骑,过五关斩六将,历经艰险终与兄长重逢。这一路奔波,斩的是拦路之敌,守的是桃园之诺,让“忠义”二字有了最鲜活的注脚。

关公之“义”,显于沙场的肝胆相照。赤壁之战后,他奉命驻守荆州,面对东吴的屡次试探,始终以“兄弟情义”为重,却也因坚守原则而陷入困境。后来吕蒙白衣渡江,荆州失守,关公兵败麦城,面对孙权的劝降,他厉声回绝:“吾乃解良一武夫,蒙吾主以手足相待,安肯背义投敌乎!”即便身陷绝境,他依旧傲骨铮铮,宁死不降,最终慷慨就义。这份“义”,早已超越个人生死,成为对“知己之遇”的终极报答。而在华容道上,他面对兵败势穷的曹操,念及昔日曹操的厚待之恩,虽有军令在身,却毅然放其归去——这不是对职责的违背,而是对“恩义”的坚守。在关公心中,“义”从来不是非黑即白的教条,而是兼顾忠诚与恩情的人性光辉,这份复杂与厚重,让他的形象更显立体鲜活。

关公之“义”,更在千年间融入民族的精神血脉。自魏晋南北朝起,关公便开始被后人传颂;到了宋代,他被追封为“义勇武安王”,成为官方认可的英雄;明清时期,关公信仰达到顶峰,“武圣”的称号与“文圣”孔子并列,甚至被尊为“关圣帝君”,成为民间信仰中惩恶扬善、庇佑平安的神祇。但关公精神的影响力,早已超越宗教与祭祀的范畴:在商业领域,他是“诚信经营”的象征,商家供奉关公,意在坚守“义中取利”的准则;在江湖文化中,“桃园结义”的模式成为兄弟情谊的典范,“义气相投”成为人际交往的重要准则;即便在现代社会,关公“忠义、守信、正直”的精神,依旧是人们推崇的价值观——从坚守岗位的普通人,到为国奉献的英雄,他们身上都闪耀着关公精神的影子。

如今,当我们在关帝庙前看到那尊手持青龙偃月刀、目光炯炯的雕像,看到影视剧中他千里走单骑的豪迈身影,看到人们口中“关公面前耍大刀”的俗语,便知这份“义薄云天”的精神从未远去。它早已化作一种文化基因,融入中国人的骨血,提醒着我们:何为忠诚,何为守信,何为危难中不改初心的坚守。

关公已矣,但“义”的光芒永存。这份跨越千年的精神财富,终将在新时代继续闪耀,指引着人们在纷繁复杂的世界中,守住心中的“道义”,成为有温度、有风骨的中国人。

编辑 海珍 晓锋